Трудные годы

Отказ от стихийного развития автомобилизации был предопределен плановым характером социалистического государства. Автомобилю, уже укоренившемуся в ряде стран как транспортное средство, крупный предмет частной собственности и предпринимательства, символ положения человека в обществе, предстояло впервые занять место в социалистической стране.

Но прежде чем говорить о советском автомобилестроении, коротко — о его дореволюционных предшественниках.

Русские промышленники сомневались в необходимости развития отечественного автомобильного производства. Ссылались на бездорожье, низкую покупательную способность населения, отсутствие нужных сортов стали и станков. Но главная причина была иная. В интересах иностранных фабрикантов, располагавших большой долей капитала в русской промышленности, правительство установило пошлины на ввоз автомобилей, в несколько раз меньшие, чем на ввоз деталей и материалов. Поэтому, как писала в 1911 году правительству дирекция Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ), было «выгоднее ввозить в Россию готовые автомобили, чем изготовлять их у нас в стране».

Все же иные машиностроители надеялись преодолеть эти препятствия. Первый русский автомобиль сконструирован флотским лейтенантом Е. Яковлевым и владельцем каретных

мастерских в С.-Петербурге инженером П. Фрезе в 1896 году. В самом конце XIX в. Фрезе построил также своеобразные аккумуляторные омнибус и кэб по проекту инженера И. Романова. Компактность кэба достигалась расположением поста управления над аккумуляторной батареей, позади кузова, очень легкого, благодаря применению облицовки из материала, который мы сегодня назвали бы древопластиком. Возвышавшаяся над крышей кузова фигура водителя — любопытная черта романовского электромобиля. Она вызывает в памяти ливрейных лакеев на запятках карет и... «самокатку» И. Кулибина.

Производство автомобилей пытались наладить велосипедные, машиностроительные, каретные мастерские и заводы в Москве, С.-Петербурге, Ростове-на-Дону, Риге.

Завод «Лесснер» в С.-Петербурге выпускал ежегодно полтора-два десятка больших машин по проектам русского инженера Б. Луцкого, руководившего берлинской фирмой «Даймлер—Луцкой». Однако многие русские автомобилисты охотнее покупали машины зарубежных марок. Марка «Лесснер» просуществовала немногим более 5 лет.

Инженер-механик И. Пузырев открыл на своем заводе в 1911 г. производство легковых автомобилей собственной конструкции, рассчитанных на дорожные условия России. Все 40 выпущенных автомобилей марки «Пузырев» отличались прогрессивными элементами. Увы, в 1914 г. пожар на заводе уничтожил восемь собранных автомобилей и комплекты деталей еще для 15, тем самым прекратив существование фирмы.

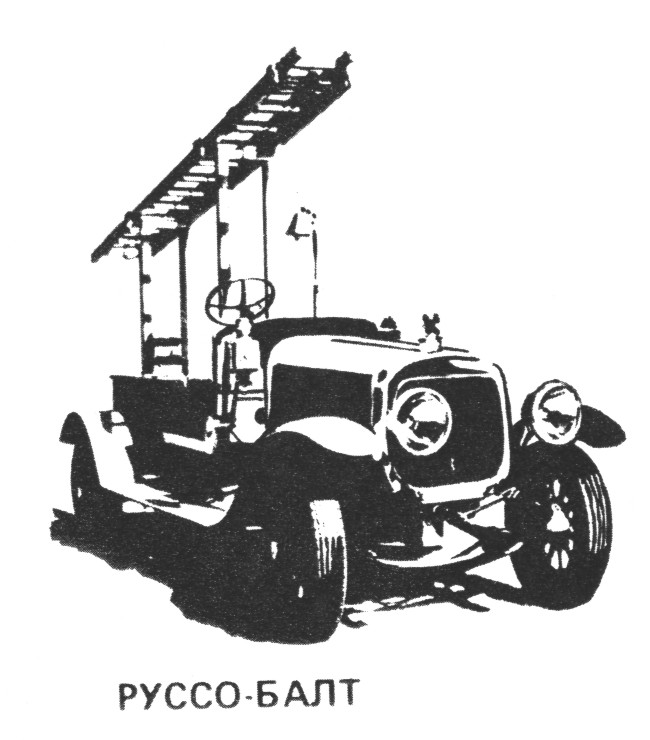

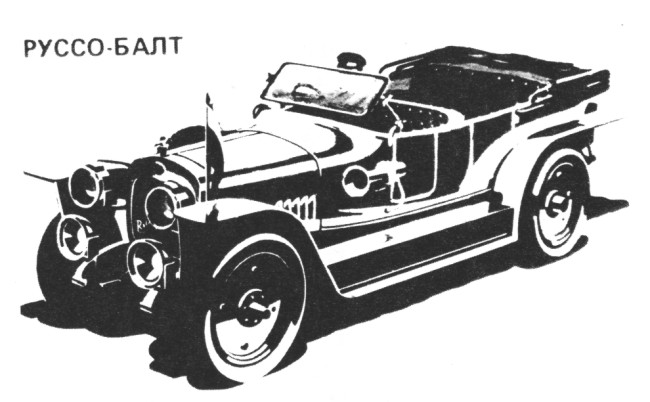

Производство автомобилей на РБВЗ началось в 1909 году по проектам и под руководством бельгийского инженера Ж. Поттера. Завод выпустил за 7 лет около 700 автомобилей. Единственное, что давало возможность продавать автомобили «Руссо-Балт», — это их исключительная добротность. Конструкцию отличали поршни и картеры из алюминиевого сплава, цепной привод распределительного вала, шарикоподшипники, электроосвещение. До 1913 года использовались импортные детали, затем завод полностью перешел на самостоятельное производство.

Инженер П. Шиловский с помощью английской фирмы «Уолсли» построил в 1915 году опытный образец одноколейного автомобиля (монотраса), некое сочетание автомобильного кузова с мотоциклом. Особенность машины — приводимый двигателем гироскоп, позволявший ей сохранять устойчивость при малой скорости движения и остановках в пути. К одноколейной схеме автомобиля не раз возвращались. Ей приписывают, кроме маневренности, проходимости, жесткости конструкции, еще и возможность создания кузова с весьма обтекаемой формой, без выступающих колес.

Конечно, для страны с 150-миллионным населением, занимающей шестую часть обитаемой суши, парк в 15—20 тыс. автомобилей, производство сотни машин в год и очень редкая сеть дорог (0,1 км в России вместо 10 км дорожных полос в Западной Европе на 100 кв. км), в основном грунтовых, — это характеристики, уступающие мировому уровню первых двух десятилетий нашего века... в 100 раз! Автомобилизации в царской России, несомненно, не было.

Но в условиях нищеты населения, неразвитой промышленности, низкопоклонства знати перед всем «западным», бездорожья, сурового климата деятельность ранних русских автомобилистов и автомобилестроителей была подвигом, а серийный выпуск автомобилей — коммерческим и техническим успехом, заслуживающим записи в анналы истории.

В событиях Великой Октябрьской социалистической революции броневики, грузовые и легковые машины, ощетинившиеся красногвардейскими штыками, стали своеобразными символами Революции. Но их было немного. Советской России досталось всего 8 тыс. автомобилей, из них не более 3 тыс. годных к эксплуатации. Остальные оказались в распоряжении белых армий или заполняли «автокладбища».

В стране решались сложнейшие проблемы. Среди них — проблемы транспорта, в том числе автомобильного. Они отчетливо делятся на две категории.

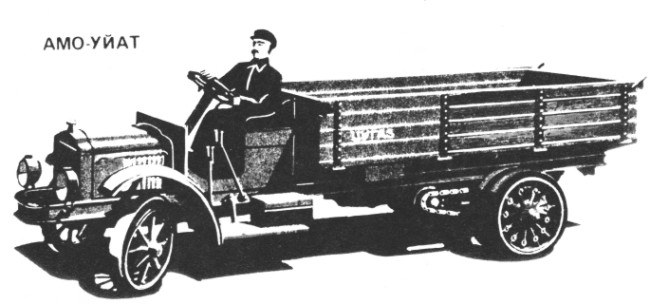

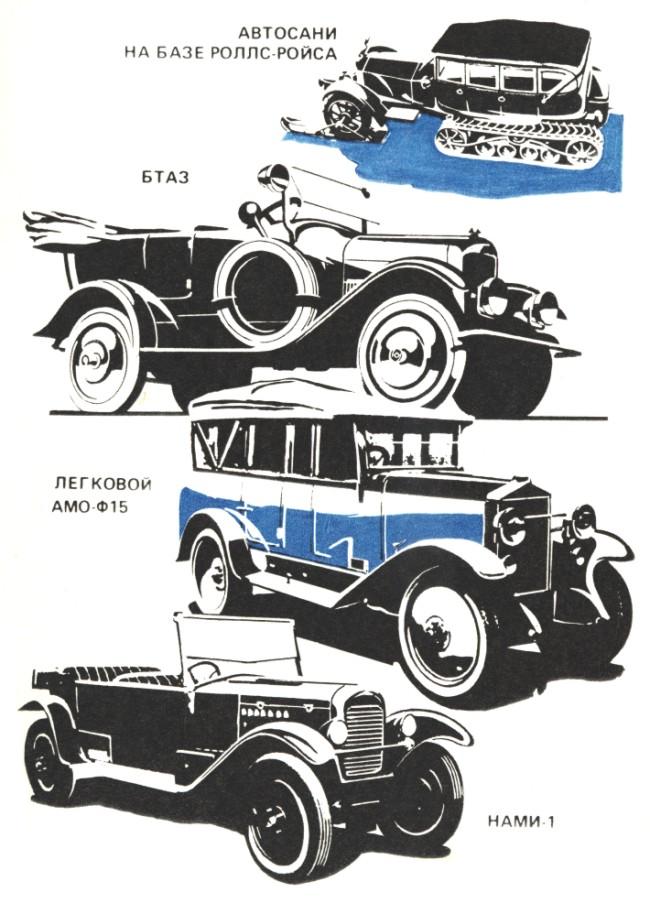

Первая — проблемы срочные: направить на перевозку хлеба 137 петроградских грузовиков, которые «там бесполезны»; в связи с освобождением города Грозного и нефтяных промыслов от белогвардейцев особо охранять и экономно расходовать грозненский запас автомобильного топлива. Придать агитационным железнодорожным поездам вспомогательные мотоциклы, автомобили. Отремонтировать поступившие с фронтов броневики и санитарные машины; недостроенные до революции автомобильные заводы превратить в ремонтные. С момента национализации заводов в конце 1918 года до начала «настоящего» автомобильного производства в 1924 году было отремонтировано 3 тыс. автомобилей. В 1921 году московский завод АМО (ныне ЗИЛ) полностью освоил выпуск новых двигателей для автомобилей «Уайт», а к 1924 году изготовлял три четверти деталей и узлов этих грузовиков.

|